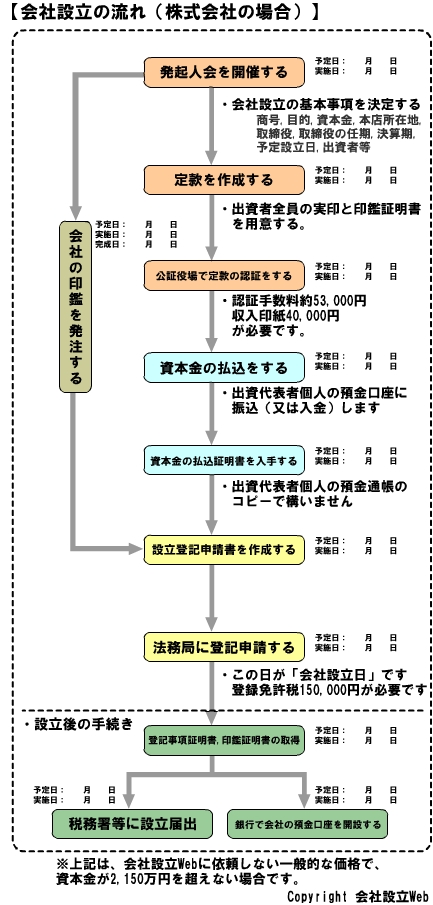

会社設立の流れ

皆さんはじめまして。

私は、会社設立Webの代表を勤める山田行展(やまだゆきのぶ)と申します。

山田行展の映像版ご挨拶のページへ(興味のある方は聴いてみてください)

会社設立の方法の説明に入りましょう。

ここでは、最も一般的な株式会社の場合の設立方法に関して説明したいと思います

人によっては、長文に感じるかも知れませんが、できるだけ要点を簡潔に解説したいと思いますので、よろしくお付き合いください。

ただ、誤解しないで頂きたいのですが、このページを読めば、会社設立を自分でできるわけではありません。

あくまで、専門家に依頼することを前提に、会社設立という「人生の一大イベント」に関して、皆さんの理解を深める目的で編集されていますので、ご容赦ください。

たいして金額が違うようなら、これからの人生を賭ける会社ですから、インターネットではなく、やっぱりプロの意見を聞いた方がいいと思います。

勿論、最後まで読むのが大変だと思う方は、事前相談は無料ですので、すぐにでも当会社設立Webに事前相談を申し込まれると良いと思います。

会社設立Webは創業8年で、2007年度実績85社、2008年度実績73社、2009年度実績78社の会社設立実績があり、安心して依頼できるサイトです。

ところで、私の得意とする会社設立は、創業融資、助成金、節税そして許認可のすべてを考慮した、かなり複雑な未来の可能性を織り込んだ会社設立で、未熟なコンサルタントや、思慮の足りない、浅い知識の会社設立ではありません。

すべての手続きをインターネットで完結させようとするような業者とは、ひと味もふた味も異なると理解していただけるはずです。

特に創業融資(日本政策金融公庫、信用保証協会を用いた公的融資)に関するコンサルティングは、創業以来年連続100%の成功率を誇っています。

連絡先は、フリーダイヤル0120-777-622「スリーセブンで無事に設立」

携帯からは、045-226-2395です。

代表山田行展

代表山田行展

では、株式会社設立の具体的な作業方法に関して説明する前に、

手続きの全体図を掲載しておきますので、ご確認ください。

会社設立に掛かる費用

株式会社の場合、資本金約2,150万円以下の会社なら、

・自分で頑張って作った場合、 約242,760円+交通費等の実費負担

・会社設立Webが代行した場合、 219,260円

計算根拠は、こちらをご覧ください。

ご覧になって頂くとご理解いただけると思いますが、会社設立Webと利用したコストダウンになることの方が多いのです。

安い事務所を探せばキリがありませんが、人生を賭ける一大イベントを依頼するなら、海千山千の経験を積んだベテランに依頼した方が、間違いがないと思います。会社設立Webの値段は5年前から変わっていない、信頼と実績のある価格体系です。

会社設立に要する日数

大体、1週間から1ヵ月位だと思います。

但し、会社設立Webが代行した場合は、最短で翌日から設立可能です。

私達は、エキスパートです。

発起人会を開催する

発起人会とは、出資者(発起人)が株式会社の基本的な決定事項を決める会議です。

では、具体的にどのような決定事項をどのような考え方で決定していくかを実践してみましょう。

まず、最初に株式会社の設立用書式をダウンロードしてみましょう。

では、この書式の空欄を埋めていくための解説ページを参照してください。

この解説ページには、LLC(合同会社)についても触れておりますが、必要のない方は読み飛ばして進んでください。

いかがでしたか、無事全ての空欄を埋めることができましたでしょうか?

この解説文は、かなり時間をかけて執筆したつもりなので、皆様のお役に立てたと期待しています。

ところで、補足ですが、最近インターネットで決算公告すれば約6万円を毎年節約できるということを特に強調したホームページがあるようですが、重々注意して契約してください。宜しければ、是非、下記のページを参照していただけると助かります。

ご理解いただけたでしょうか?未だに創業したての小規模な会社が初年度の赤字だらけの決算公告を行うことに対しては経済界の根強い反発があり、中小企業の決算公告義務自体を疑問視する声が根強いのです。

実際に、決算公告が法的義務になってから10年以上が経過しましたが、未だに罰則が適用された事例はありません。

会社の印鑑を発注する

発起人会で、会社の商号(名称)を決定したら、会社の印鑑を発注しましょう。

会社の印鑑には、ピンからキリまで、まさしく多種多様のものが出回っておりますが、会社設立Webが取り扱っている印鑑セットを基準に選んでみるのをお勧めします。

この後の会社設立迄の手順の説明

1.発起人及び取締役の印鑑証明書と実印を用意する。

これがないと、定款も登記申請書類も何も作成できません。絶対必須の最優先事項です。

2.定款の作成をする。

はっきり言って、難しい書式は必要ありません。

市販の定款の書式で十分です。

3.公証役場で定款の認証をする。

公証役場は、どこでもいいというわけではありません。自分が会社を設立する予定の本店所在地と同一の県内にある公証役場で認証する必要があります。

例えば、現在会社勤めの方で、自宅が神奈川県なので、そこを本店所在地とする場合に、勤務先が東京都にあるので、会社の昼休みを利用して東京の公証役場で認証することはできないのです。

4.資本金の払い込みをする。

定款の認証が終了したら、資本金を出資代表者の個人預金通帳に振込み(入金し)ます。

ここで、注意して頂きたいのは、まだ「会社はできていない」ので、出資代表者の預金口座に振り込む(入金する)ということです。

5.資本金の払込証明書を入手する。

この資本金の払込証明書は、公的機関・金融機関が発行するものではありません。自分で作成します。

具体的には、資本金を払い込んだ(入金した)、出資代表者の預金口座の通帳をコピーして作成するのです。

6.登記申請書を作成する。

登記申請書の書式は、法務局で手に入れることができます。

それより重要なのは、既に会社の印鑑が出来上がっているか?ということです。

会社の印鑑がなくても、無理をすれば、代表者個人の印鑑でも構わないのですが、後で改印届を出して変更する必要が生じてしまうので、しっかりとした会社の印鑑で登記書類を作成するのが望ましいです。

7.会社の設立登記申請をする。

本店所在地を管轄する法務局の法人登記部門に行って、登記申請書を提出します。

この際、基本的に、「申請を受理した」という証明書(受理証)は発行されません。

但し、受理証の発行は可能です。

この提出日が、会社設立日となります。

8.「登記完了予定日」を確認する。

登記完了予定日は、法務局の登記申請窓口に掲示されていたり、登記完了予定日の案内状を交付されたり、法務局によって異なります。

この登記完了予定日の後、管轄法務局に赴いて交付申請することで、「登記事項証明書(1通1,000円)」「印鑑証明書(1通500円)」「印鑑カード(無料)」の交付を受けることができます。

会社設立後の手続き

1.登記事項証明書(登記簿謄本)、印鑑証明書、印鑑カードを取得する。

登記完了予定日以後に管轄法務局に行き、窓口で配布される「登記事項証明書交付申請書」「印鑑カード交付申請書」「印鑑証明書交付申請書」の必要事項を記載し、登記印紙(法務局内の売店で購入できる)を購入し、必要な通数を交付申請すれば、取得することができます。

その際には、会社実印と運転免許証等の本人確認できる証明書を持参してください。

2.会社の銀行口座を開設する。

会社の銀行印と登記事項証明書(登記簿謄本)、運転免許証等の本人確認資料を持参すれば開設することができます。

3.資本金を出資代表者の個人預金口座から銀行口座に移し替える。

現在、会社の資本金が出資代表者の個人預金口座に入っているため、出資代表者の個人財産と混入されてしまっています。

会社の預金口座を開設したら、個人の資産と会社の資産を区別するため、できるだけ早く移し替えてください。

4.税務署等の諸官庁に法人開設の届け出(法人設立届出書)を提出する。

絶対に届け出を提出しなければならないのは、税務署です。

届出用紙と書式は、各税務署に備え付けられているので、入手して担当官の指示を仰ぎながら記入して提出しましょう。

意外と簡単なので、自分でもできますが、面倒だったり不安なようなら、専門家に依頼しましょう。

ここで、注意なのは、法人の設立届を提出する先は、税務署だけではありません。

税務署は国の機関ですが、法人市民税・県民税は、各都道府県市町村に納めます。

そのため、例えば、神奈川県横浜市で会社を設立した場合は、税務署、神奈川県税事務所、横浜市役所の計3ヵ所(東京23区の場合は、税務署、都税事務所の2ヵ所)に法人設立届を提出することになります。

但し、3カ所といっても、書式は殆ど同じですし、特に神奈川県の場合は、3枚複写様式の用紙がありますので、それを記載して税務署に提出するだけで、勝手に神奈川県税事務所と横浜市役所に送付しておいてくれます。

また、法人の設立届を提出する際には、税務署に下記の書類も同時に提出しておくことをお勧めします。

1.青色申告承認申請書(青色申告:主に欠損金を7年間繰り越せるというメリット)

2.源泉徴収の納期の特例申請書兼納期限の特例届出書(源泉徴収税の納付を毎年7月と1月の年2回に行うことができるというメリット、但し従業員が10名程度を超えると利用できない)

3.給与支払事務所開設届出書(役員報酬、従業員給与を支払うに当たって最初に届け出る書類)

4.法人(設立時)の事業概況書(税務署に、新設会社の情報を予め提供することで信頼を得るための書類です)

上記以外の書類は、会社の実情に応じて税務署に提出する特殊性の強い書類になりますので、注意が必要です。

尚、提出に際しては、必ず正本と副本(控)の2部をコピーでいいので作成してください。そうしないと控えがもらえなくて、のちのち困ってしまうことがあります。

他に、提出を必要とする場合は、社会保険に加入する場合です。

社会保険に加入するかどうかの判断に際しては、下記のリンクを参照ください。

他の行政機関に届出等が必要な場合は、労働者を雇用したとき(労働基準監督署、公共職業安定所に対して労災保険、雇用保険加入等の届出が必要)、営業に許認可が必要なときです。

最後に

お疲れ様でした。

以上で、会社設立の方法の全てを説明致しました。

いかがでしたでしょうか?お役に立てましたでしょうか?

もし、宜しければ、是非、会社設立Webにご依頼お願い申し上げます。

私達は、会社設立のエキスパートです。

たった1度の相談で会社設立の準備は可能です。

皆様とお会いできるのを楽しみにしております。

新たなる経営者の船出に、幸多かんめれ。

Presented By 会社設立Web Tel.045-226-2395

〒231-0007 横浜市中区弁天通2-25 関内キャピタルビル903号室